К вопросу об ответственности застройщиков по статье 200.3 УК РФ

Нюансы применения статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости) анализирует заместитель генерального директора компании MR Group, к.ю.н. Андрей КИРСАНОВ.

Фото: www.semeykapital.ru

Принимаемые законодателем меры, направленные на сокращение количества недостроенных объектов жилищного строительства и исключение появления новых обманутых дольщиков, в перспективе, конечно, принесут ожидаемый результат, но в настоящее время мы наблюдаем несколько иной эффект.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал наступление болезненного периода на российском рынке жилья после перехода застройщиков на работу по эскроу-счетам.

«Уйдет много игроков с рынка, очевидно. Будет много бесхозных проектов, будут обманутые дольщики. Они уже есть сегодня, будут еще (...). В целом процесс [перехода застройщиков на новые правила работы] будет проходить болезненно»1.

Увы, сегодня можно констатировать, что этот прогноз претворяется в жизнь.

Количество проблемных объектов долевого строительства за полгода выросло в России в два раза. Об этом генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года. При этом он отметил, что требуют глубокого анализа причины увеличения вдвое в первом полугодии числа проблемных объектов долевого строительства (с 894 до 1845), а также роста на 6 тыс. числа обманутых граждан (с 38,7 тыс. до 44 тыс.)2.

По информации Минстроя России на 13 сентября 2019 года число недостроенных жилых домов (долгостроев), по сравнению с серединой года увеличилось более чем в полтора раза и составило 3 203 дома в 76 субъектах РФ3.

В таких условиях неизбежно возникает вопрос об ответственности руководителей компаний-застройщиков. И если раньше девелоперов привлекали к уголовной ответственности при наличии материального состава уголовного преступления, чаще всего по ст. 159 УК РФ (мошенничество), то применяемая с недавних пор ст. 200.3 УК РФ содержит формальный состав.

И теперь для привлечения к уголовной ответственности нет необходимости доказывать причинно-следственную связь между действиями застройщиков и наступлением последствий, неблагоприятных для участников долевого строительства. Преступление, уголовная ответственность за которое установлена ст. 200.3 УК РФ, считается оконченным с момента нарушения законодательства о долевом строительстве при привлечении денежных средств граждан.

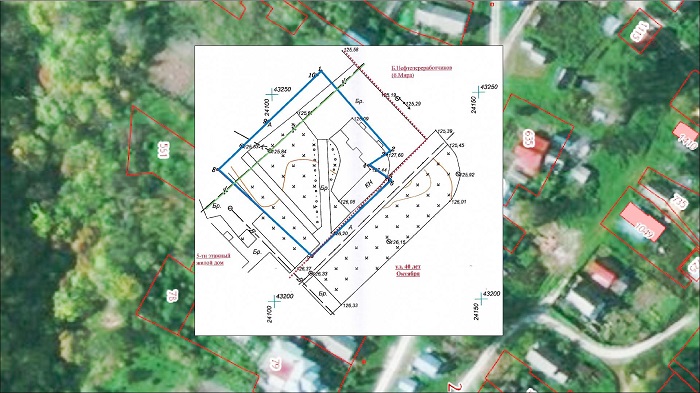

Фото: www.saratov.gov.ru

Государственный контроль в области долевого строительства многоквартирных домов осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ. Этот орган осуществляет контроль деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов (МКД), и принимает меры, необходимые для привлечения должностных лиц компаний-застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства, к ответственности, установленной федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 214-ФЗ и законодательством РФ.

Для решения вопросов о возбуждении уголовных дел контролирующий орган должен направлять в правоохранительные органы материалы, связанные с выявлением фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.

Ст. 200.3 УК РФ содержит формальный состав преступления, объективная сторона которого ограничена самим действием и не требует наступления конкретных последствий. Под преступлением с формальным составом понимают такой вид правонарушения, который предусматривает, что оно будет оконченным с того момента, когда совершено общественно опасное деяние. То есть в число необходимых признаков не включены причинная связь и последствия. Какие из возможных нарушений 214-ФЗ являются теми общественно опасными деяниями, за которые может и должна последовать уголовная ответственность?

В связи с этим вопросом возникает теоретическая проблема определения границы между преступным и непреступным в деятельности застройщиков по привлечению денежных средств граждан на стадии строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. А на практике встает вопрос разграничения составов правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 14.28 КоАП РФ и ст. 200.3 УК РФ.

Но прежде следует ответить на другой вопрос: что запрещено застройщикам под угрозой привлечения к административной или уголовной ответственности?

Фото: www.promdevelop.ru

214-ФЗ содержит запрет привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных ч. 2 ст. 1 этого закона. Согласно ей привлечение денежных средств граждан допускается только на основании договора участия в долевом строительстве (ДДУ) или жилищно-строительными кооперативами. Лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных ст. 1 214-ФЗ, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ (ч. 2.2 ст. 1 214-ФЗ).

Обратим внимание на то, что часть 2.2. ст. 1 214-ФЗ непосредственно предусматривает ответственность только за одно конкретное правонарушение — привлечение денежных средств граждан с нарушением требований, установленных ст. 1 214-ФЗ.

По-другому отвечают на вопрос о наказуемых действиях застройщика КоАП РФ и УК РФ.

Ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за привлечение денежных средств гражданина лицом: 1) не имеющим на это права в соответствии с 214-ФЗ; 2) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных законодательством о долевом строительстве.

При этом КоАП РФ не конкретизирует, какие именно нарушения могут повлечь привлечение к административной ответственности. Единственная оговорка, сделанная законодателем, такова: если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 1. ст. 14.28). Вместе с тем, административная ответственность за конкретное нарушение — порядка размещения информации в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) — установлена ст. 13.19.3 КоАП РФ.

Привлечение денежных средств граждан в крупном размере (свыше 3 млн руб.) с нарушением законодательства о долевом строительстве влечет уже уголовную ответственность (ч. 1 ст. 200.3 УК РФ). От уголовной ответственности застройщика не спасает стоимость квартир менее 3 млн руб., поскольку реализация с нарушениями 214-ФЗ нескольких квартир на общую сумму более 3 млн руб. также влечет уголовную ответственность.

Фото: www.uhelp.pro

Применение законодательства о долевом строительстве в настоящее время вызывает сложности, т.к. одновременно действуют несколько редакций 214-ФЗ, применение которых зависит от даты получения разрешений на строительство и переходных положений, содержащихся в нескольких федеральных законах.

Реформирование законодательства о долевом строительстве идет постоянно (уже принято 26 законов, вносящих изменения и дополнения в 214-ФЗ), только за последние 2 года в 214-ФЗ внесено 8 пакетов поправок. Одновременно действуют пять правовых режимов работы застройщика в зависимости от даты получения разрешения на строительство, при этом требования в этих режимах противоречивы, неоднородны и очень часто избыточны. Деятельность на таком «колдобистом» правовом поле таит опасности даже для весьма добросовестных участников рынка долевого строительства.

При этом часто возникает вопрос о том, насколько новации законодательства направлены на защиту прав дольщиков.

Приведем лишь один пример. 214-ФЗ требует указать в проектной декларации информацию о физических лицах, входящих в соответствии с законодательством РФ о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком. Федеральный закон «О защите конкуренции» 135-ФЗ к числу таких лиц относит не только такое физическое лицо, но и его супруга, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер, если это физическое лицо соответствует одному или нескольким признакам, указанным в ст. 9 этого закона.

В связи с такими требованиями 214-ФЗ возникает много вопросов, в том числе и о том, как информация о полнородных и неполнородных братьях и сестрах физического лица, входящего с застройщиком в одну группу лиц, служит достижению цели защиты прав дольщиков? Ситуацию осложняет требование 152-ФЗ «О персональных данных» о необходимости получения застройщиком письменного согласия конкретного лица на обработку его данных прежде чем разместить информацию о нем в ЕИСЖС.

Между тем формальное нарушение требований законодательства о долевом строительстве может повлечь административную, а при сумме привлеченных средств граждан свыше 3 млн руб. и уголовную ответственность руководителя компании-застройщика.

Возможные негативные последствия принимаемых законодателем мер по решению проблемы обманутых дольщиков ранее называли ученые Центрального экономико-математического института РАН:

• возможное разорение значительной части застройщиков, к числу пострадавших можно будет отнести лиц, потерявших работу;

• сокращение рынка, повышение цен на жилье на 25%, к числу пострадавших можно будет отнести тех, кто не сможет купить жилье;

• тотальный переход застройщиков на «серые» схемы привлечения капитала;

• увеличение числа «обманутых дольщиков» вместо сокращения4.

В связи с увеличением проблемных объектов из-за неудавшегося, в силу ряда причин, перехода отдельных застройщиков на проектное финансирование наибольшую общественную опасность сегодня представляет возможный переход таких застройщиков на «серые» схемы привлечения средств граждан.

Фото: www.cashcirculation.ru

Анализ практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве МКД и иных объектов недвижимости, проведенный в 2013 году Верховным Судом РФ, показал, что и после закрепления требований к привлечению денежных средств граждан для строительства МКД в специальном законе привлечение денежных средств граждан для строительства осуществляется посредством иных сделок, совершаемых без учета требований 214-ФЗ:

• заключения договоров купли-продажи жилого помещения в объекте строительства;

• заключения предварительных договоров участия в долевом строительстве;

• заключения предварительных договоров купли-продажи жилого помещения в объекте строительства;

• заключения договоров займа, обязательства по которому в части возврата суммы займа прекращаются с передачей жилого помещения в многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) после завершения его строительства в собственность;

• внесения денежных средств и (или) иного имущества в качестве вклада в складочный капитал товарищества на вере (коммандитного товарищества) с последующей передачей жилого помещения в многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) после завершения его строительства в собственность;

Фото: www.static.tildacdn.com

• заключения договоров простого товарищества в целях осуществления строительства многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) с последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) в собственность;

• выдачи векселя для последующей оплаты им жилого помещения в многоквартирном доме (ином объекте недвижимости);

• заключения договоров инвестирования строительства;

• заключения иных договоров, связанных с передачей гражданином денежных средств …5.

К сожалению, изменения законодательства о долевом строительстве происходили без учета причин появления обманутых дольщиков, среди которых значительную часть составляют перечисленные выше незаконные способы привлечения денежных средств граждан.

Учитывая реальную угрозу возбуждения уголовных дел в связи с формальным составом преступления по ст. 200.3 УК РФ и в связи с возможным переходом отдельных застройщиков на «серые» схемы привлечения денежных средств граждан, представляющим наибольшую общественную опасность, необходимо изменить ст. 200.3 УК РФ и установить уголовную ответственность за конкретное правонарушение — привлечение денежных средств граждан для строительства посредством сделок, совершаемых без учета требований 214-ФЗ.

Это предложение полностью соответствует ч. 2.2. ст. 1 214-ФЗ, которая предусматривает ответственность за привлечение денежных средств граждан с нарушением требований, установленных ст. 1 214-ФЗ, и направлено на то, чтобы провести четкую границу между преступным и непреступным в деятельности застройщиков.

Андрей КИРСАНОВ, заместитель генерального директора компании MR Group, к.ю.н.

1https://lenta.ru/news/2019/05/27/gref/

2https://tass.ru/nedvizhimost/6714594

3https://erzrf.ru/news/nikita-stasishin-chislo-dolgostroyev-vyroslo-iz-za-boleye-effektivnoy-metodiki-ikh-vyyavleniya?periodFrom=&periodTo=.

4Отчет о НИР ЦЭМИ РАН от 22.12.2017. https://cutt.ly/owZ3E0g

5Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от 04.12.2013. https://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8993

Другие публикации по теме:

Один из крупнейших калининградских застройщиков ответит в суде за обман дольщиков

Уголовные дела против застройщиков. Август 2018 г.

Уголовные дела против застройщиков. Июнь 2018 г.

Удельный вес долевого строительства в общем объеме жилищного строительства увеличивается

Уголовные дела против застройщиков. Середина июля 2017 г.

Уголовные дела против застройщиков. Конец июня 2017 г.

Уголовные дела против застройщиков. Обзор за 9–16 июня 2017 г.