Эксперт Кирилл Лушин (МГСУ): В приказе Минстроя о повышении энергоэффективности новостроек на 50% за 10 лет цифры просто взяты с потолка

Специалист полагает, что новый приказ Минстроя России «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» трудновыполним, поэтому через несколько лет документ будет скорректирован.

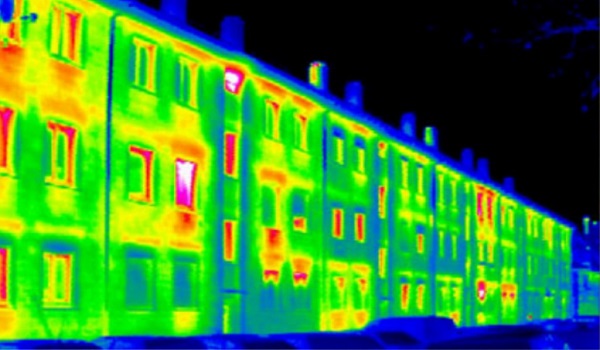

Фото: www.nar.ru

6 апреля 2018 года вступил в силу приказ Минстроя России «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Документ вводит обязательное выполнение требований энергетической эффективности (ЭЭ) для архитекторов, застройщиков, инженеров, проектировщиков, а также лиц, осуществляющих ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт отапливаемых строений. Выполнение требований будут обеспечивать новые архитектурные решения, строительные материалы, инновационное инженерное оборудование и др.

Документ содержит конкретные цифры, отражающие планируемую ведомством динамику повышения в ближайшее десятилетие ЭЭ зданий и сооружений. В частности, предусматривается поэтапное уменьшение удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для вновь строящихся зданий, в том числе многоквартирных домов. Например, объем тепла и энергии, необходимый для отопления новостроек, с 1 июля 2018 года должен будет снизиться на 20%, с 1 января 2023 года — на 40%, с 1 января 2028 года — на 50%.

Фото: www.newtambov.ru

«Утвержденные требования энергоэффективности при строительстве зданий и жилых домов будут активно способствовать разработке новых технических решений, появлению новых видов материалов, оборудования, «умных» технологий в строительстве, — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис (на фото).

Реальность этих масштабных планов по просьбе портала ЕРЗ прокомментировал специалист в вопросах энергоэффективности зданий и сооружений, директор Института инженерно-экологического строительства и механизации ФГБОУ ВО НИУ «МГСУ», к.т.н. Кирилл ЛУШИН (на фото):

Фото: www.mgsu.ru

«Бережное отношение к энергии — это, безусловно, важно и актуально. В конце концов, это забота о будущих поколениях. С этим никто не спорит. Но, как, как во всех великих делах, здесь надо действовать осторожно, — напоминает эксперт. — Юридические лица, которые подпадают под действие нового приказа Минстроя РФ «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», вынуждены будут как-то с ним жить и его исполнять. Этот документ продолжает череду мер, направленных на ужесточение требований к ЭЭ, и вводит довольно жесткие градации по повышению ЭЭ новостроек с конкретными процентами к конкретным срокам.

Но исполнить заложенные в этом приказе показатели будет проблематично в техническом смысле. Дело в том, то мы уже не первый год идем по пути повышения ЭЭ: этот процесс, худо-бедно, стартовал в нашей стране в середине 90-х годов прошлого века. За эти десятилетия сознательные, ответственные и технически «подкованные» предприятия и организации уже много сделали для повышения энергоэффективности своих производств, эксплуатируемых и вводимых в эксплуатацию объектов.

Фото: www.fainaidea.com

В силу этого потенциал повышения ЭЭ у современного объекта, соответствующего хотя бы минимальным требованиям по теплозащите, оснащенности инженерных систем устройствами учета, контроля и утилизации тепла, — на самом деле невысокий, поскольку он уже существенно «выбран».

Например, практически отсутствует потенциал повышения теплозащиты стен: они сегодня уже настолько теплые, что в настоящее время потери через непрозрачную часть стен составляют какие-то жалкие проценты от общего энергопотребления здания. То есть сбережение тепла через стены больше не является проблемой.

Другое дело — окна. Да, их утеплять сложнее. Но, опять же, когда мы начинаем делать их более энергоэффективными, толстыми, многослойными, с всевозможными наполнителями (инертными газами и пр.), мы ухудшаем основное свойство окна — уменьшаем светопропускание. Из-за этого, чтобы обеспечить необходимую инсоляцию и освещенность, мы вынуждены увеличивать площадь окон, а вместе с нею — площадь поверхности, которая теряет тепло. То есть и здесь все уже «выбрано» по максимуму. Поэтому реализовать прописанные требования будет не так просто.

Когда мы заставляем застройщика, инвестора или владельца объекта повышать ЭЭ за счет всевозможных активных мер (утилизации теплоты вытяжного воздуха, использования теплонасосных установок и пр.), мы фактически раскручиваем маховик импорта. Поскольку большая часть номенклатуры современных изделий, повышающих ЭЭ, — импортного производства. Поэтому в нынешних непростых условиях, когда страна пытается обходиться своими изделиями, заставлять застройщика искать какую-то иностранную технику или ее наспех слепленные российские копии, довольно опрометчиво.

Фото: www.gidroguru.com

Пусть здание будет проще, пусть в нем будут отсутствовать какие-то системы, но оно, по крайней мере, будет российским, не зависящим от иностранных комплектующих и оборудования, приобретенных с бешеной переплатой в силу невыгодного валютного курса. То есть тем самым, повышая требования по ЭЭ и энергозащите зданий, мы будем наносить урон экономике своей страны и субъектам отечественного рынка строительства и ЖКХ. Иными словами, мы своими руками возводим барьер к введению новых площадей. Все это требует глубокого осмысления и большей осторожности при принятии таких решений и планов.

Я надеюсь, этот приказ не в камне высечен, и министерство будет корректировать требования, в том числе показатели. Здесь есть что поправить, и это будет разумно. Кроме того, меня всегда настораживали в документах круглые цифры. В самом деле, почему повысить ЭЭ к 2028 году требуется именно на 50%, а не на 49,2%, например, или на 51,3%? Никакого обоснования такой круглой цифры нет. Она просто взята с потолка в силу своей «красивости»: 50% — хорошо звучит с трибуны и впечатляет и вербально, и визуально.

Да, у нас есть потенциал повышения ЭЭ, но, все-таки, повторяю, он оценивается не десятками «круглых» процентов. Наоборот, там где, люди были ответственными и уже многое сделали в данной сфере, придется бороться не за десятки процентов, а буквально за доли процента. Поэтому, думается, регулятору в лице Минстроя надо поработать с теоретическим обоснованием принятого решения, подвести его под какую базу и все-таки скорректировать под реальные значения — достижимые и целесообразные.

К сожалению, это не первый нормативный документ, который либо вовсе будет проигнорирован, либо будет исполняться, но так, что лучше бы он не исполнялся. Вспомним, например, нормативные документы о счетчиках индивидуальных потребителей, которые уже года два должны стоять во всех домах, но — не стоят. Похоже, так же будет и с этим приказом.

К тому же реальная ситуация далека от бумажной. Обширное и очень качественное исследование специалистов ГБУ ЦЭИИС показывает истинную картину с энергоэффективностью в Москве. Скажем, по документам тот или иной дом соответствует требованиям по теплозащите, энергоэффективности, все необходимые мероприятия в нем проведены. Но когда измеряют его энергопотребление, температуру стен внутри и снаружи в различных условиях, выясняется, что здание кратно не соответствует заявленным в теории показателям, и дом все равно холодный.

Под это подводятся разные причины и обоснования: недостаточное качество строительства, несовершенство применяемых технологий и т.д. Но факт остается фактом: мы сегодня де факто не достигаем требуемого уровня ЭЭ. Спрашивается, а что же мы тогда будем делать в 2028 году? Если дело пойдет так и дальше, а достижения заложенных в приказе показателей будут строго требовать, то стройка в принципе остановится.

Еще одно наблюдение. Как эксперт и консультант я нередко участвую в различных градостроительных конкурсах, проводимых под эгидой Минстроя. И не мог не заметить, что в последние три года во всех этих конкурсах под различными предлогами вымарываются и выхолащиваются номинации по энергоэффективности. А при общем курсе на снижение себестоимости давно уже отброшены любые интересные и нетривиальные технологические приемы повышения ЭЭ. Стены в доме теплые, окна современные — ну и хватит этого. Поэтому никто из участников уже и не рвется делать, что называется, hi-tech здания.

Фото: www.energeo.by

Между тем зарубежная практика (например, т. н. пассивные дома с практически нулевым энергопотреблением, возведенные по принципам, разработанным немецким ученым Вольфгангом Фейстом), показывает, что ЭЭ здания можно повысить без вложения огромных денег, исключительно с помощью оригинальных технологических находок.

Но у нас никто этим заниматься не хочет, тем более в массовом порядке. Наоборот, все хотят поставить в подвале или на чердаке какой-нибудь огромный импортный теплоутилизатор, заработать на его продаже кучу денег, а года через три выкинуть его как неработающий. Но если включить в эксплуатационные затраты соответствующие амортизационные отчисления, дом уже не будет энергоэффективным.

Возвращаясь к приказу Минстроя, позволю сделать такой прогноз. Скорее всего, мы промучаемся с этим документом какое-то время и в итоге его не исполним. Поэтому авторам придется подводить некое теоретическое обоснование под эти цифры (40—50%), и в конце концов они будут скорректированы», — резюмировал эксперт.

Другие публикации по теме:

Чем не устраивает строительное сообщество Свод правил «Тепловая защита зданий»: комментарий эксперта

Новое для застройщиков в градостроительном законодательстве с 1 января 2018 года

Проектная документация расширяется положениями по энергоэффективности

Открыто обсуждение проекта новых требований энергетической эффективности