Низкомаржинальные проекты: узкие места широкой поддержки

Застройщики, представители кредитных учреждений и эксперты на страницах BFM.ru обсудили ситуацию с поддержкой низкомаржинальных девелоперских проектов на местах. Эту аналитическую статью сегодня публикует портал ЕРЗ.РФ.

Фото: www.bn.ru

Еще до вступления в силу новых правил долевого строительства с проектным финансированием и счетами эскроу начались разговоры о том, что в новой реальности необходимо отдельно поддержать застройщиков в так называемых регионах без цены, чей рынок отличается от какого-нибудь московского, казанского или сочинского по всем параметрам и кардинально.

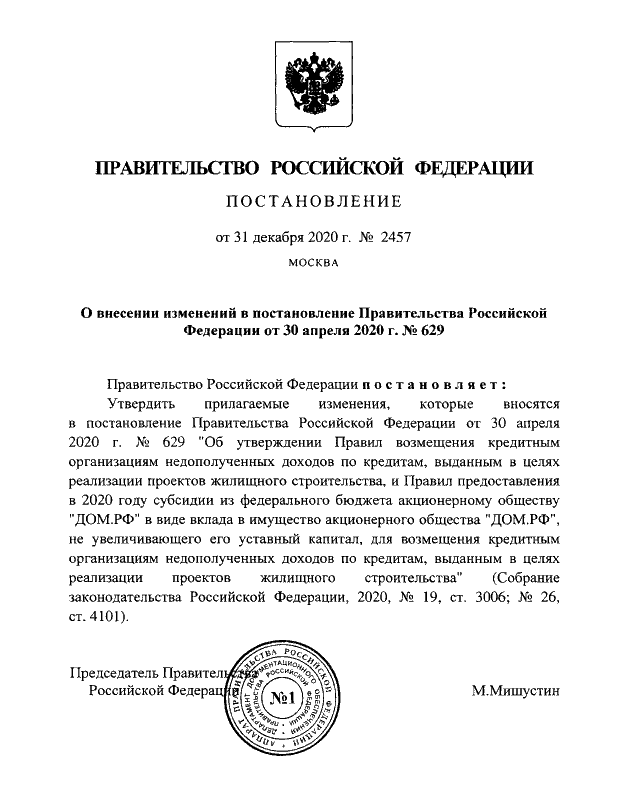

Разговоры шли долго, и вот наконец появилось правительственное Постановление от 31 декабря 2020 года №2457 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года №629», которое запустило программу льготного кредитования низкомаржинальных проектов.

Особо непонятливым эксперты объясняли: введение данной меры обусловлено тем, что низкомаржинальные проекты зачастую не соответствуют критериям для кредитования заемщиков-застройщиков, использующих счета эскроу, утвержденным приложением 5 положения Банка России от 28 июня 2017 года №590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». Это делает затруднительным получение проектного финансирования под такой проект, поэтому им и нужна особая программа поддержки.

Казалось, сейчас все наперегонки рванут получать сладкие льготные кредиты, однако нет. По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), на текущий момент в рамках программы одобрено всего 19 проектов в восьми регионах: Калининградской, Тверской, Вологодской, Владимирской, Саратовской, Челябинской областях, Удмуртской Республике и Алтайском крае. В результате будет возведено 22 многоквартирных дома общей площадью жилья почти 140 тыс. кв. м.

Как особо подчеркивает вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов (на фото) доля Сбера во всей этой истории — 53%, то есть больше половины того, что удалось сделать всем банкам вместе. И это самое "больше половины" — это всего-навсего 2,3 млрд рублей, или общая площадь 70 тысяч квадратных метров, или десять профинансированных проектов в четырех субъектах РФ — кому как удобнее для восприятия определения "всего-навсего"».

Фото: www.kommersant.ru

Четыре региона, в которых работает Сбер, — это Саратовская, Вологодская, Челябинская области и Алтайский край. И есть еще девять проектов в высокой стадии готовности в семи других субъектах: Удмуртия, Чувашия, Владимирская, Оренбургская, Курская, Саратовская области и Ставропольский край.

«Мы рассчитываем, что все это удастся запустить, но даже при таком увеличении будет не четыре, а всего 11 регионов. Сейчас идет дискуссия о том, насколько успешна эта программа. Я считаю, что она может быть куда успешнее, потому что деньги, которые на нее выделены, — а общий объем субсидий составляет 6,3 млрд руб., — пока не выбраны. Представьте себе, что такое десять проектов, которые мы профинансировали? Это, в принципе, ничто!» — сокрушается Сергей Бессонов.

Фото: www.sknvek.ru

В чем проблема, почему дело буксует? Игроки рынка называют сразу несколько серьезных причин, первой из которых президент НОСТРОЙ Антон Глушков считает не всегда объективное географическое ограничение действия программы:

Фото: www.nostroy.ru

«Программа применяется только в тех субъектах РФ, в которых среднедушевые денежные доходы населения за первый квартал 2020 года на 15 и более процентов ниже среднедушевых доходов населения в целом по стране. И условие о регулярной актуализации такого перечня отсутствует. Соответственно, только 49 регионов попало под действие программы. При этом в перечень не попали многие регионы Дальнего Востока, а также субъекты, полностью или частично входящие в Арктическую зону. В таких регионах низкую маржинальность обуславливает не уровень доходов населения, а прежде всего высокая стоимость строительства. Так, по данным Росстата, в 2020 году средняя стоимость строительства квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа в Республике Коми составила 53 201 руб., тогда как средняя цена такого «квадрата» за четвертый квартал прошлого года, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), составила всего 50 649 руб. А в Ненецком АО, например, при цене квадратного метра жилья 66 107 руб. стоимость строительства составляет 62 461 руб., то есть средняя доходность от проектов — всего 5,8%, что недостаточно для получения проектного финансирования по общей схеме».

С географией есть еще ряд особенностей. С одной стороны, как отмечают в Сбербанке, в списке регионов, подпадающих под одобренный критерий, немало таких, где строительство ведется в крайне малом объеме или не ведется совсем, и их из «списка 49» можно вычеркнуть сразу. С другой стороны, среднедушевой доход считается в целом по региону, но ведь внутри регионы, как правило, очень неоднородны, и в итоге порой получается забавно.

Например, первый в Калининградской области низкомаржинальный проект, которой профинансировал банк ДОМ.РФ, — это ЖК «Серебряный ключ 2» в Светлогорске (на фото — Ред.). Однако в самой Калининградской области очень удивились, что есть что-то низкомаржинальное в знаменитом курортном городе, в котором за прошлый год цены выросли примерно на 40%, участки под застройку до невозможности редки, а покупатели со всей России чуть не в очереди стоят за новыми предложениями.

Вторая проблема: для вступления проекта в программу стоимость строительства в соответствии с проектной декларацией не должна превышать 500 млн руб. И именно эту сумму Сергей Бессонов называет самым серьезным препятствием:

«Бюджет проекта — подчеркну, не сумма кредита, а весь бюджет проекта — должен быть внутри суммы 500 млн руб. Как вы знаете, 2020—2021 годы стали временем серьезных ценовых изменений на рынке строительных материалов. И если навскидку, сейчас минимум две трети проектов выходят за границу 500 млн, а стало быть, довольно жестко убираются из программы. Мы специально изучили среднюю стоимость проектов. Взяли всего три группы наших клиентов: Москва, Санкт-Петербург и все остальные субъекты Федерации. Получилось, что по Москве (точнее, по Москве и Подмосковью) средняя сумма — 6 млрд руб., по Санкт-Петербургу — 2—2,5 млрд, а по всем остальным регионам — примерно 600—700 млн. Поэтому мы считаем релевантной сумму в 1 млрд руб. — она сможет покрыть абсолютное большинство низкомаржинальных проектов».

Фото: www.vecherka.spb.ru

Как напоминает Антон Глушков, комплексная жилая застройка предполагает существенно большую стоимость проекта за счет необходимости строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. К тому же установление стоимости строительства в твердой сумме не позволяет учитывать поправку на инфляционные процессы. Словом, ограничение надо пересмотреть — это уже очевидно всем. С начала года Сбербанк работает с Минстроем и ЦБ по изменению установленной ценовой планки. Но «пока, судя по всему, мы недостаточно убедительны», признает Сергей Бессонов:

«Если мы поработали — и понимаем, что по установленным условиям способны выбрать только часть выделенного лимита, значит, сумму надо повышать. Мы обсуждаем еще один вариант: идти поступательно и определить, что 500 млн руб. — это не бюджет проекта, а как раз максимальная сумма кредита. Но это небольшой шаг, потому что сейчас, когда бюджет проекта максимум 500 млн руб., кредит может быть 425—430 млн, и увеличение до 500 млн не так уж значительно. Удвоение лимита — куда более фундаментальная история. Конечно, если исправить сумму, у нас вместо 11 субъектов не станет 49. То есть снятие ограничения в 500 млн, по моему прогнозу, способно удвоить скорее даже не число проектов, а число субъектов РФ, которым будет предоставлена финансовая поддержка».

Впрочем, даже если проект отвечает двум ключевым параметрам, то есть строится в одном из регионов из «списка 49» и не выходит за рамки 500 млн руб., узких мест все равно остается много, подчеркивает Антон Глушков:

«Во-первых, установленный лимит на субсидии определен только на 2021 год, а строительство объектов ведется дольше, то есть отсутствует возможность гарантированного получения субсидии на весь срок инвестиционной фазы проекта. Во-вторых, существуют риски прекращения субсидирования низкомаржинальных проектов при возникновении у застройщиков задолженности по уплате налоговых и иных обязательных платежей, поскольку условиями программы предусмотрено полное отсутствие такой задолженности. Это представляется чрезмерно жестким ограничивающим условием. В-третьих, расчет затрат застройщика на обеспечение кредитной линии в рамках данной программы не учитывает расходы на уплату дополнительных комиссий банка».

Фото: plus.google.com

Тут НОСТРОЙ считает нужным пояснить. По данным Банка России, средняя ставка проектного финансирования в стране составляет 3% (в диапазоне от 1,16% до 4,5% по федеральным округам). Однако, по оценкам специалистов, эффективная ставка кредитования может достигать 5—7%. Это связано с тем, что стоимость кредитования увеличивается за счет различных банковских комиссий и иных платежей. Исследование, проведенное НОСТРОЙ в 2020 году, выявило, что при предоставлении проектного финансирования может быть применено десять различных видов комиссий и восемь видов иных платежей. Это ведет к удорожанию кредитных денег, к которому низкомаржинальные проекты крайне чувствительны. Кроме того, дорогие кредитные деньги в значительной мере нивелируют ту поддержку, которая оказывается в рамках льготного кредитования.

Короче говоря, как настаивает Антон Глушков, в целях расширения действия программы следует внести в постановление правительства №629 изменения, увеличивающие предельную стоимость проектов жилищного строительства, которые могут участвовать в программе субсидирования, а также распространяющие ее действие на все субъекты Российской Федерации. Также следует уточнить требование об отсутствии у застройщика неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей, утвердить лимит субсидий на трехлетний период и включать в расчет затрат застройщика все расходы на получение и обслуживание кредита.

Есть еще один камень преткновения, о котором упоминает Сергей Бессонов: «Крупные федеральные застройщики, мнение которых могло бы быть весомым в глазах регуляторов, неохотно идут в низкомаржинальные регионы. Маржинальность на уровне максимум 15% при серьезных рисках роста себестоимости проекта — это игра по неинтересным для них правилам. А у небольших локальных игроков нет лобби и нет возможности мощно заявлять о своей позиции». А какова, собственно, эта позиция?

Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК»:

«Как и многие другие направления поддержки различных сфер в России, эта программа является отличной инициативой. Но на деле возникают сложности. По имеющимся открытым данным, освоено менее 10% средств от общего объема выделенных. Активнее других участвуют банки из числа крупнейших: Сбербанк и ДОМ.РФ. И пока далеко не все банки из числа 12 изначально заявленных в программе подключились к ней. Сложностей много. С одной стороны, банки низко оценивают выгоду от своего участия, указывают на высокий риск банкротства застройщиков в таких проектах. Застройщики же не стремятся работать в статусе "низкомаржинальных", что можно трактовать как "убыточных". Кроме этого, возникает дополнительный государственный контроль расходования средств. Например, альтернативные проектные решения по ходу строительства, замена материалов и поставщиков на аналогичные могут трактоваться как нецелевое расходование средств. Наконец, ограничение по стоимости строительства в 500 млн руб. по условиям программы фактически исключает проекты комплексного освоения. При подготовке подобных программ используются экспертные заключения. Как показывает практика, теоретические основания проверку делом выдерживают не всегда. Было бы корректнее запускать тестовый период, по итогам которого корректировать правила. Тогда объем реализации был бы кратно выше как результат более высокой корреляции с реалиями финансового и строительного рынков».

Фото: www.zel-city.ru

Наталья Гарифуллина, директор по маркетингу федеральной девелоперской компании «Талан»:

«Мероприятия поддержки девелоперов в регионах с низкой маржинальностью необходимы рынку. Основным барьером для участия в программе является ограничение стоимости строительства до 500 млн руб., что соответствует расходам на небольшой объект площадью до 10 тыс. кв. м. По мнению инициаторов данной программы, она должна стимулировать строительство небольших объектов. Но, по мнению девелоперского сообщества, важно поддерживать строительство в низкомаржинальных регионах вне зависимости от площади проекта. В настоящее время законодатели рассматривают вопрос о снятии ограничения стоимости строительства или увеличения суммы до 1 млрд руб. Но пока реальные действия в этом отношении не применяются. При повышении лимита до 1 млрд руб. наша компания воспользовалась бы программой в трех регионах присутствия — Ижевске, Ярославле и Твери: на сегодняшний день средняя стоимость объектов «Талан» в этих регионах составляет 700—800 млн руб.».

Фото: www.ruxpert.ru

Рифат Гарипов, председатель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ:

«Программа господдержки низкомаржинальных проектов строительной отрасли в регионах стартовала больше года назад. При этом деньги, выделенные государством, осваиваются медленно. Есть еще много застройщиков в регионах, которые по разным причинам не могут включиться в программу. Согласно опросам, проведенным экспертами комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое, получение господдержки часто усложняется за счет большого объема документов, запрашиваемых кредитными организациями, и высоких требований к заемщикам. По нашему мнению, работу по информированию региональных застройщиков о существующих механизмах финансовой поддержки необходимо дополнить работой по упрощению пакета документов в кредитных организациях».

Общий вывод: интерес к программе со стороны девелоперов точно есть, только надо, как обычно, после сборки тщательно обработать напильником — то есть привести ее требования и критерии в соответствие с реальным положением дел в сегменте жилищного строительства. Что же касается банков, так и с классическим проектным финансированием работают далеко не все из них, поэтому рынку не впервой делать ставку на избранных. А тем в свою очередь не привыкать тянуть лидерскую лямку.

Оригинал: https://www.bfm.ru/news/479648

Другие публикации по теме:

Малорентабельный проект в Калининградской области будет реализован на средства Банка ДОМ.РФ

Сбербанк предложил упростить и расширить механизм господдержки низкорентабельных жилищных проектов

Застройщикам с низкорентабельными проектами государство субсидирует ставки по кредитам