Проект федерального закона о саморегулировании в экспертизе – наглядная иллюстрация того, чего делать не следует!

Как навести порядок в деятельности организаций, проводящих экспертизу проектной документации?

В системе действующего градостроительного законодательства экспертизе проектной документации отводится очень важная роль, поскольку положительное заключение экспертизы является ключевым документом, который необходим застройщику для получения от государства разрешения на осуществление строительства. Экспертиза проектной документации, которая подтверждает соответствие проектных решений требованиям безопасности, наряду с государственным строительным надзором являются главными механизмами контроля за безопасностью строительной продукции, средством предупреждения аварий зданий и сооружений, способом обеспечения конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду.

В отличие от органов государственного строительного надзора, которые финансируются за счет бюджета и не зависят от участников строительства, органы государственной и негосударственной экспертизы существуют за счет платы застройщиков за экспертизу. Безусловно, здесь заложено определенное противоречие, поскольку контролирующий по своей сути орган экспертизы финансово зависит от контролируемых лиц, которые оплачивают проведение такой экспертизы.

До 1 апреля 2012 года в нашей стране только уполномоченные государственные органы (организации) федерального и регионального уровня обладали полномочиями на выдачу положительных заключений экспертизы, которые служили основанием для получения застройщиками разрешений на строительство. Причем, органы региональной экспертизы обладали монопольным правом на проведение экспертизы на территории соответствующих субъектов РФ, а органы федеральной экспертизы - в отношении подконтрольных объектов повышенной ответственности.

Монопольное положение государственной экспертизы, с одной стороны, могло приводить к определенным злоупотреблениям со стороны экспертных организаций (превышение сроков, завышенные требования экспертов), но с другой стороны, повышало независимость органов экспертизы от застройщиков, на деньги которых они существовали. Органы государственной экспертизы при наличии некачественных проектов могли спокойно[1] выдавать застройщикам отрицательные заключения и отправлять проекты на доработку. Они могли не опасаться, что застройщики после этого навсегда уйдут в другие, более "лояльные", экспертные организации.

Именно монопольное положение органов государственной экспертизы позволяло до 1 апреля 2012 года хоть как-то соблюдать баланс между интересами государства (безопасность строительства) и частными интересами застройщиков, которые по факту финансировали экспертные организации. По сути, экспертиза проектов строительства, являясь контрольной функцией государства, должна финансироваться из бюджета и быть бесплатной для застройщиков.

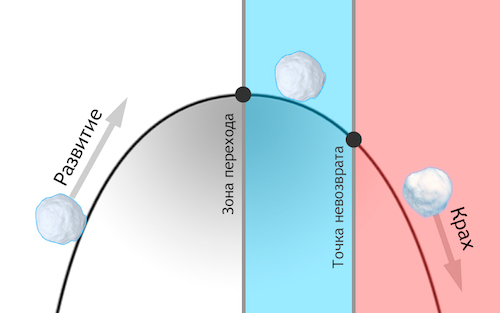

С 1 апреля 2012 года к деятельности по экспертизе проектной документации допущены частные организации негосударственной экспертизы[2], что не могло не нарушить баланс между частными и публичными интересами.

В условиях бесконтрольной деятельности появилось большое число организаций, которые безнаказанно торгуют и будут торговать положительными заключениями (спрос рождает предложение). Причем формы такой деятельности могут быть весьма изощренными: заказчик хочет сэкономить деньги на проектных решениях, а орган экспертизы за хорошую плату (в том числе официальную по договору) закрывает глаза на отступление от некоторых требований безопасности. Правда, лет через 10 - 40 на стадии эксплуатации объекта, когда происходит большинство аварий, результаты такой противозаконной деятельности могут предстать во всей красе.

Следует отметить, что указанная ситуация была изначально запрограммирована реформой в стиле "рынок все отрегулирует". В 2012 году государство фактически делегировало важную контрольную функцию всем желающим[3], да еще позволило заниматься экспертизой с целью извлечения прибыли (смысл деятельности коммерческих организаций). При этом не были предусмотрены не только какие-либо инструменты контроля за работой негосударственной экспертизы, но даже не ввели систему учета количественных результатов такой работы.

Сколько заключений негосударственной экспертизы послужили основанием для выдачи разрешений на строительство с 2012 года? Какой средний срок рассмотрения проекта в экспертизе? Каков процент отрицательных заключений при рассмотрении проектов? Никто достоверно не скажет, хотя с 2007 года в нашей стране предусмотрена система ежеквартальной отчетности организаций государственной экспертизы, которую легко можно было распространить на негосударственную экспертизу.

Я не хочу идеализировать органы государственной экспертизы, в их работе много недостатков. Так, организации государственной экспертизы в регионах находятся в определенной зависимости от вышестоящих органов государственной власти, что может приводить к снижению их объективности при рассмотрении отдельных проектов. Монопольное положение, безусловно, провоцирует определенные злоупотребления.

Но ведь никто не мешал государству ввести элементы разумной конкуренции в систему государственной экспертизы вместо хаотичной конкуренции в негосударственной экспертизе. Можно было отменить жесткую привязку экспертизы к субъекту РФ и позволить региональным государственным экспертизам конкурировать между собой для повышения их клиентоориентированности (застройщик вправе обратиться в экспертизу соседнего региона, имеющего общую границу с регионом расположения объекта). На следующем этапе можно было предусмотреть элементы конкуренции между Главгосэкспертизой и сильными региональными экспертизами, в том числе по объектам повышенной ответственности. Но все это под жестким контролем федерального государственного органа, который может в любой момент провести проверку любой государственной экспертной организации, отменить необоснованно выданное экспертное заключение, добиться смены руководителя такой организации, привлечь к административной ответственности виновных лиц.

Законодатель еще в 2007 году предусмотрел в ГрК РФ (статья 6.1) механизмы контроля за государственной экспертизой со стороны федерального органа исполнительной власти, а также серьезные меры ответственности, вплоть до изъятия делегированных полномочий у субъекта РФ.

К сожалению, указанные нормы закона на практике не были реализованы в полной мере[4], контроль за работой экспертных организаций в регионах так и не был налажен ни Росстроем, ни Минрегионом России из-за субъективных причин (дополнительные полномочия возложили, а штатную численность не увеличили). Если бы эта работа была доведена до конца, заработали механизмы контроля, включая досудебное обжалование экспертных заключений, то не было бы никаких объективных причин для отказа от единой системы государственной экспертизы в стране.

Но реалии таковы, что, не наведя порядок с государственной экспертизой и заварив кашу с негосударственной экспертизой, государство решило дополнить это "компотом" из саморегулирования. Проект Федерального закона, который прошел все процедуры согласования в Правительстве РФ, предусматривает замену аккредитации организаций негосударственной экспертизы членством в специально создаваемых для этого СРО. Для чего это делается? Разве все проблемы саморегулирования в строительстве уже решены, все "коммерческие" СРО закрыты? Неужели делегирование СРО полномочий государства по допуску на рынок позволит решить проблемы экспертизы?

Анализ результатов функционирования различных систем доступа на рынок в нашей стране (лицензирование, саморегулирование, аккредитация, аттестация) свидетельствует о том, что недобросовестные участники на рынок попадают в любом случае. Можно написать в законе, что стаж работы эксперта составляет 100 лет, и через некоторое время обнаружить, что такие эксперты подписывают заключения.

Разница в том, что в рамках лицензирования, аккредитации и аттестации государство, обладая монопольным правом допуска на рынок, при желании может оперативно очистить это рынок от недобросовестных элементов посредством приостановления (аннулирования) лицензии, аттестата или свидетельства об аккредитации. В рамках саморегулирования это сделать практически невозможно, поскольку аппарат СРО, существующий на обязательные взносы своих членов, объективно не заинтересован в уменьшении числа плательщиков взносов. Опыт саморегулирования в строительстве это наглядно доказал: членов СРО стали массово исключать только в 2016 году, но не из-за плохих результатов их работы, а лишь бы не переводить взносы в другие СРО.

Применительно к негосударственной экспертизе обязательное членство в СРО приведет только к тому, что большинство ранее аккредитованных организаций со временем вступят в СРО (кто-то раньше, кто-то позже[5]), расходы на вступление переложат на стоимость экспертизы, а государство лишит себя возможности навести порядок в области экспертизы и удалить с рынка недобросовестные организации.

Законопроект не решает ни одну из существующих проблем экспертизы, включая коммерциализацию негосударственной экспертизы и монополизм отдельных государственных экспертиз, зато создает дополнительные сложности (например, дисквалификация на 3 года за добровольный выход из СРО).

В части ответственности экспертов за выдачу положительных заключений ничего не меняется. Эксперта предлагается лишать аттестата исключительно на основании вступившего в силу решения суда, а в некоторых случаях, только по факту причинения вреда. По данным Госстроя России большинство аварий зданий и сооружений происходят в первые 10 - 40 лет эксплуатации объектов, а значит, ждать таких судебных решений придется очень долго. Даже если запустить судебную процедуру сразу (по факту выявления нарушения), то до вступления решения суда об аннулировании аттестата в законную силу эксперт может подписать еще сотню новых заключений.

Органы государственного строительного надзора, как и раньше, не уполномочены на обжалование положительных заключений экспертизы в суде или экспертной комиссии Минстроя России. Какие-либо механизмы контроля за результатами работы экспертизы законопроектом не предусмотрены. Непонятно, кто вообще может инициировать судебный процесс по привлечению эксперта к ответственности за "левое" положительное заключение. Зачем нужна экспертная комиссия Минстроя России, если ее решения об отмене экспертных заключений (включая заведомо ложные) не могут служить основанием для аннулирования Минстроем России аттестатов экспертов?

Контроль СРО за экспертными организациями согласно ст. 55.13 ГрК РФ сводится к обязательным плановым проверкам, которые с 1 июля 2017 года должны проводиться не реже, чем один раз в три года. Внеплановые проверки могут проводиться СРО на основании поступивших жалоб, а могут и не проводиться. Согласно законопроекту решения суда или экспертной комиссии Минстроя России об отмене положительных экспертных заключений не являются безусловным основанием для приостановления членства экспертной организации в СРО. А если даже СРО приостановит членство, то экспертная организация все равно сможет продолжать работы по ранее заключенным договорам.

Несущественное ужесточение требований к доступу на рынок, которое предусмотрено законопроектом (повышение стажа работы экспертов с 5 до 7 лет, увеличение количества аттестатов, которые должны иметь эксперты организации) нивелируется его переходными положениями. Аккредитованные организации негосударственной экспертизы, которые не вступят в СРО до 1 июля 2018 году, смогут продолжать проведение экспертизы по ранее заключенным договорам. Поскольку учет таких договоров никто не ведет (ЕГРЗ не включает в себя сведения о реквизитах договора и дате оплаты услуг по экспертизе), то недобросовестные организации смогут оформлять договоры задним числом и проводить экспертизу, не являясь членами СРО.

Даже беглый анализ законопроекта позволяет сделать вывод, что в проигрыше от предлагаемой реформы останутся все:

- государство утратит контроль за доступом частных экспертных организаций на рынок и на практике не сможет удалять с него организации, торгующие заключениями;

- экспертные организации понесут дополнительные издержки по оплате взносов в СРО и аттестации своих экспертов на новые направления деятельности (не всегда нужные);

- застройщики оплатят все издержки негосударственной экспертизы, включая содержание аппарата СРО, поскольку они будут заложены в стоимость экспертизы;

- граждане не будут иметь гарантий безопасности возводимых зданий и сооружений.

В незавидном положении могут оказаться органы региональной государственной экспертизы, которые потеряют возможность работы в других регионах в статусе организаций негосударственной экспертизы. Если уж вводить запрет на такую деятельность, то логично допустить работу органов региональной государственной экспертизы по всей территории страны, а не только в своем регионе. Организация негосударственной экспертизы в составе из 5 экспертов вправе работать по всей России, а органы региональной экспертизы, как и раньше, ограничены территорией одного субъекта РФ.

Самым абсурдным положением законопроекта является норма об обязательном членстве СРО негосударственной экспертизы в Национальном объединении проектировщиков и изыскателей, которое вправе разрабатывать и устанавливать обязательные стандарты деятельности своих членов. Получается, что проектировщики и изыскатели могут под эгидой НОПРИЗ сами устанавливать стандарты, по которым экспертиза должна их проверять! Так можно дойти до того, что порядок проведения государственного строительного надзора у нас будут устанавливать подрядчики.

В завершение следует отметить, что предложения по системным мерам, направленным на усиление контроля и ответственности в сфере экспертизы проектной документации (включая проекты нормативных правовых актов) были подготовлены экспертным сообществом и представлены в Минстрой России еще в 2014 году. Указанный перечень мер остается актуальным до настоящего времени и позволяет минимальными средствами навести порядок в этой сфере (см. пояснительную записку к проекту федерального закона и план мероприятий по совершенствованию института экспертизы).

Николай МАЛЫШЕВ, генеральный директор Общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства»

Николай Малышев

[1] Согласно первой отчетности органов государственной экспертизы из всех субъектов РФ количество отрицательных заключений составляло 20% от числа рассмотренных проектов.

[2] Формально первые организации негосударственной экспертизы стали получать государственную аккредитацию с начала 2009 года, однако их услуги не пользовались спросом до 1 апреля 2012 года из-за невозможности получить разрешение на строительство.

[3] Требования к аккредитации организаций негосударственной экспертизы с 2012 года были минимальными: наличие 5 аттестованных экспертов, сайта в сети "Интернет" и регламента экспертизы в любой форме.

[4] В 2007 году заработали следующие механизмы контроля: согласование структур органов региональной экспертизы, ежеквартальная отчетность экспертных организаций, обязательные реестры заключений экспертизы, аттестация государственных экспертов. Систематические проверки качества работы экспертных организаций (включая выездные проверки), а также качества подготовки заключений (с правом их отмены) в 2007 и последующих годах не проводились.

[5] Потребуется время для аттестации экспертов на дополнительные направления деятельности.