Станет ли коммунально-энергетическая инфраструктура доступнее для бизнеса после новых изменений ГрК РФ

Эту актуальную тему специально для портала ЕРЗ.РФ проанализировал генеральный директор юридической фирмы «Кондратьев и партнеры», эксперт АСИ, член Комиссии по рассмотрению предложений в сфере подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, строительства объектов инфраструктуры Экспертной группы дорожной карты «Трансформация делового климата» по направлению «Градостроительная деятельность» Владимир КОНДРАТЬЕВ.

Фото: www.movp.ru

1 сентября 2021 года вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации (ГрК РФ) и отдельные законодательные акты, установленные федеральным законом от 01.07.2021 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — 276-ФЗ), которые существенно меняют порядок и условия подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи (далее — сети инженерно-технического обеспечения).

27 июля 2021 года Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин утвердил План-график подготовки актов Президента России, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм 276-ФЗ.

В связи с этим Минстрой России представил на общественное обсуждение ряд проектов нормативно-правовых актов.

Изменение формы и порядка заполнения градостроительного плана земельного участка

Проект Приказа Минстроя «О внесении изменений в форму градостроительного плана земельного участка и порядок ее заполнения, утвержденные приказом Министерства строительства Российский Федерации от 25.04.2017 №741/пр» (далее — Проект).

В п. 15 ч. 3 ст. 57.3 ГрК РФ, вступившей в силу с 01.09.2021, предусмотрено, что информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, указывается только с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального и городского округа (при наличии).

Вместе с тем действующее правовое регулирование отношений, связанных с наличием технической возможности подключения, обоснованно исходит из более широкого круга оснований и включает отраслевые схемы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, а также новый институт комплексной схемы инженерного обеспечения территории.

Непонятно, как будет действовать орган местного самоуправления в случае, если ресурсоснабжающая организация предоставит информацию, не соответствующую вышеуказанным документам?

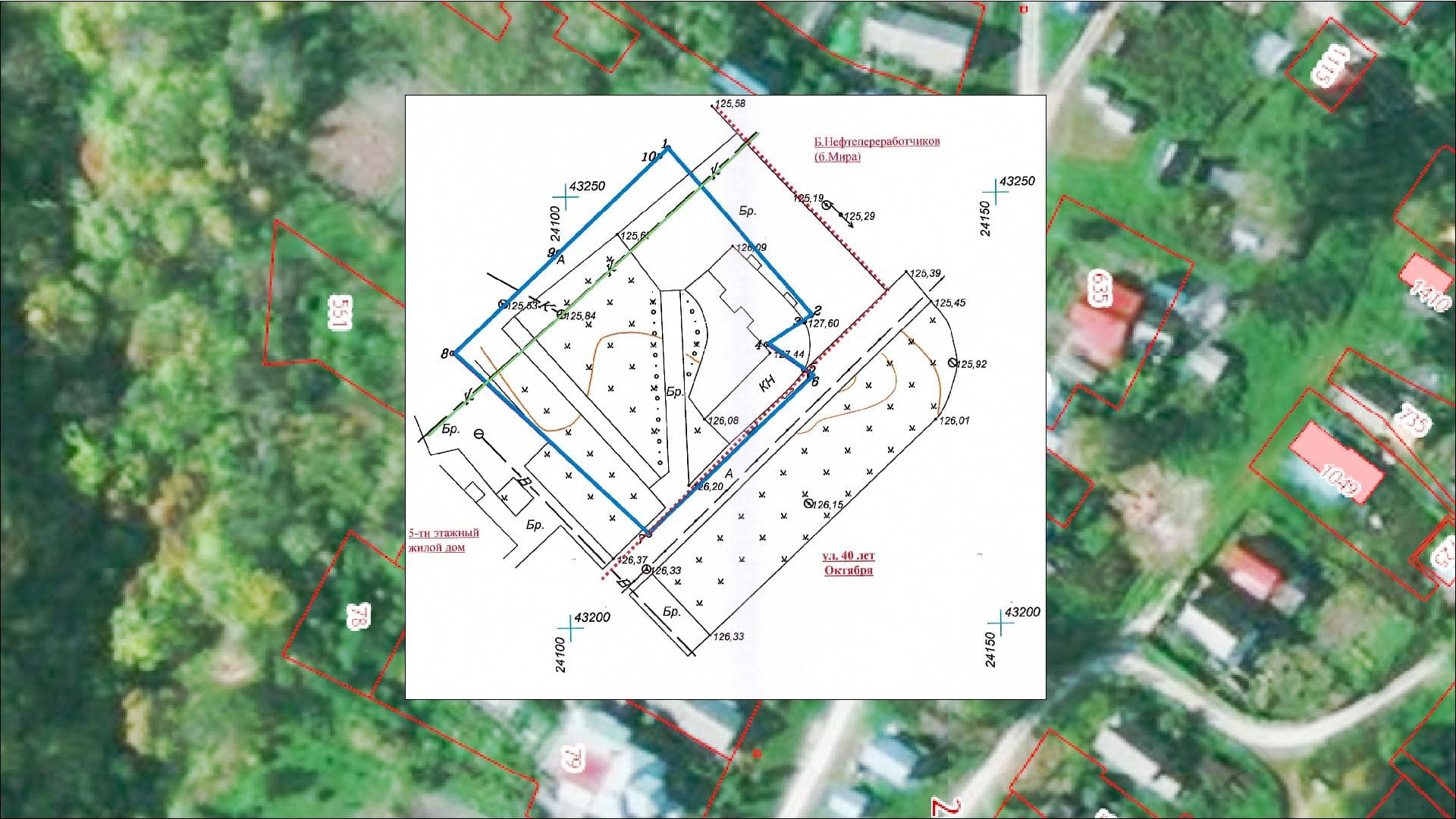

Фото: www.chelindustry.ru

Буквальный (ограниченный) подход при заполнении данного раздела градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) не приведет к заявляемым целям правого регулирования данных отношений (упрощения порядка подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и доступности информации об инженерной подготовке земельного участка), а превратит данный раздел в «пустой», не имеющий практического значения.

Учитывая изложенное, предлагаем при заполнении раздела 9 ГПЗУ исходить из расширительного толкования ч. 2 ст. 57.3. ГрК РФ, согласно которой источниками информации для подготовки ГПЗУ являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), в т.ч. информация об инвестиционных программах субъектов естественных монополий.

В связи с этим при завершении разработки Проекта предлагаем изложить раздел «XI. Порядок заполнения раздела 9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа» в следующей редакции:

Фото: www.karachanreka.ru

«XI. Порядок заполнения раздела 9. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию

82. В разделе 9 «Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа, (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию», указывается информация, согласно пункту 15 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа, а также утвержденных инвестиционных программ организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), которая включает:

а) наименование органа (организации), представившего информацию о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства;

б) вид сетей инженерно-технического обеспечения;

в) сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения)».

г) сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Фото: www.nvdaily.ru

Заключение договора о подключении при отсутствии правоустанавливающих документов на землю

Проект Постановления Правительства РФ «О случаях заключения договора о подключении (технологическом присоединении) с юридическим лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, иным юридическим лицом при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок» (далее — Проект).

В ч. 6 ст. 52.1 ГрК РФ, вступившей в силу с 01.09.2021, предопределены случаи, цели и условия заключения договора о подключении (технологическом присоединении) при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок.

В частности, речь идет о случаях строительства следующих видов объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, которые подлежат отображению на схемах территориального планирования, необходимы для осуществления полномочий органов государственной власти и местного самоуправления и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие соответствующего публично-правового образования:

• объекты в области транспорта;

• объекты в области энергетики;

• объекты в области образования;

• объект в сфере здравоохранения;

• объекты в сфере физической культуры и спорта;

• объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;

• объекты в области обороны страны и безопасности государства.

Предлагаемый Проект предлагает исчерпывающий перечень случаев, в основе которых заложены разнородные критерии (государственно-программные, финансовые, градостроительные, формы собственности), связанные интересами органов государственной власти, государственных заказчиков и крупных частных застройщиков жилья.

Однако указанные случаи, с одной стороны, необоснованно ограничивают (абзацы 2 и 3), а с другой — расширяют (абзацы 4—6), заложенные ГрК РФ возможности упрощенного подключения.

Фото: www.arhnet.info

В частности, заключить договор о подключении при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок будет невозможно в случае, если строительство объектов федерального, регионального и местного значения будет осуществляться вне рамок национального (федерального) проекта, государственной программы Российской Федерации, субъекта РФ, муниципальной программы и/или без привлечения средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50%.

В этом случае будут созданы дискриминационные условия для субъектов МСП, частных ресурсоснабжающих организаций, а также частных инвесторов (в т.ч. концессионеров) в инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, на которых в настоящий момент действие ч. 6 ст. 52.1 ГрК РФ распространяется при наличии решения о предварительном согласовании предоставления им земельного участка.

Что касается лиц, заключивших договор о комплексном развитии территории, то соглашусь с позицией ПАО «Россети», согласно которой в п. 3 ч. 5 ст. 52.1 ГрК РФ отдельно установлены особенности заключения договора о подключении (технологическом присоединении).

Согласно данным нормам, указанное лицо вне зависимости от того, является ли оно правообладателем земли или объекта капитального строительства, вправе обратиться с заявкой при условии, что имеются утвержденные в установленном порядке проект планировки территории комплексного развития, комплексная схема инженерного обеспечения территории комплексного развития, схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительный план земельного участка.

Фото: www.gis96.ru

Таким образом, положения ГрК РФ не предполагают, что в рамках реализации норм ч. 6 ст. 52.1 могут регулировать особенности подключения (технологического присоединения), обусловленные комплексным развитием. Равным образом в них нет оснований для того, чтобы каким-либо образом изменять состав документов, при наличии которых допускается заключение договора о подключении (технологическом присоединении) в отношении территории комплексного развития: п. 3 ч. 5 ст. 52.1 ГрК РФ содержит принципиальные иные требования к документам, нежели чем ч. 6 указанной статьи.

Возможность выбора формы возмещения затрат должна распространяться одинаково на всех субъектов экономических отношений и в отношении всех форм собственности.

Принимая во внимание вышеизложенное, Проект в данной редакции целесообразно отклонить полностью и считать, что данный вопрос урегулирован ч. 6 ст. 52.1 ГрК РФ исчерпывающим образом.

Возможность выбора формы возмещения затрат, возникших в связи с выносом (переносом) сетей из пятна застройки

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка определения формы возмещения затрат, возникших в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов» (далее — Проект).

Проект является формальным и не решает проблемы бизнеса, связанные с выносом (переустройством) существующих сетей инженерно-технического обеспечения из пятна застройки.

В частности, в нем предусматривается, что выбор формы возмещения затрат осуществляется застройщиком или техническим заказчиком по согласованию с правообладателем существующего линейного объекта.

В то же время, в случае если строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляется в рамках национального (федерального) проекта, государственной программы Российской Федерации, государственной программы субъекта РФ, муниципальной программы, либо финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50%, их дочерних и зависимых обществ, а также государственных компаний, государственных корпораций, публично-правовых компаний, форма возмещения затрат на реконструкцию, капитальный ремонт существующих линейных объектов определяется застройщиком или техническим заказчиком, и требование по согласованию с правообладателем существующего линейного объекта не установлено.

Фото: www.ipotekaved.ru

Таким образом, Проектом устанавливаются более благоприятные условия по определению формы возмещения затрат, возникших в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов для публично-правовых образований и компаний перед частными инвесторами.

Вместе с тем, согласно ст. 8 Конституции РФ В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Для устранения признаков нарушения ст. 15 федерального закона от 26.07.2006 135-ФЗ «О защите конкуренции» в виде создания дискриминационных условий при завершении разработки Проекта необходимо учесть, что возможность выбора формы возмещения затрат должна распространяться одинаково на всех субъектов экономических отношений и в отношении всех форм собственности в РФ.

Технические требования и условия, выдаваемые застройщику собственником линейного объекта в связи с выносом, переносом сетей из пятна застройки

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к составу и содержанию технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства, порядка их предоставления, оснований досрочного прекращения их действия и оснований для отказа в их предоставлении, а также порядка определения размера затрат на их подготовку, подлежащих возмещению правообладателю существующего линейного объекта» (далее — Проект).

Ст. 52.2 ГрК РФ, вступившим в силу с 01.09.2021, предусмотрено, что проектирование, реконструкция, капитальный ремонт линейных объектов в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом линейных объектов транспортной инфраструктуры, многоквартирных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и необходимых для их функционирования объектов инфраструктуры, осуществляется на основе технических требований и условий, выдаваемых застройщику или техническому заказчику собственником линейного объекта.

Вместе с тем Проект не учитывает очевидно разное содержание технических требований в зависимости от выбранной формы возмещения затрат, возникших в связи реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов, их правообладателям.

В случае денежной формы возмещения затрат речь должна идти о том, как ресурсоснабжающая организация будет выполнять работы на чужом земельном участке (соответственно возникают вопросы условий доступа, организации строительства и т.д.), а в случае имущественной формы возмещения речь должна идти о том, как застройщик будет на своем земельном участке выносить чужие сети, в т.ч. и на другой земельный участок.

Проектом подготовлен перечень требований и условий для случая имущественной формы возмещения затрат.

В то же время положения подпунктов а) - г), е) пункта 3 и подпункта в) пункта 4 проекта требований к составу и содержанию технических требований и условий являются избыточными для случая, когда реконструкцию, капитальный ремонт существующих линейных объектов выполняет собственник такого линейного объекта.

Учитывая изложенное, в целях сокращения сроков предоставления технических требований, целесообразно добавить в проект требований к составу и содержанию технических требований и условий пункт 5 следующего содержания:

«5. В случае, если сторонами в соответствии с подпунктом 6) ч.12 Градостроительного кодекса Российской Федерации определена денежная форма возмещения затрат, возникших в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов, положения подпунктов а) - г), е) пункта 3 и подпункта в) пункта 4 настоящих Требований не применяются».

Кроме того, целесообразно установить типовые формы технических требований и условий.

Владимир КОНДРАТЬЕВ (на фото), генеральный директор юридической фирмы «Кондратьев и партнеры», эксперт АСИ, член Комиссии по рассмотрению предложений в сфере подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, строительства объектов инфраструктуры Экспертной группы дорожной карты «Трансформация делового климата» по направлению «Градостроительная деятельность»

vk@lawfirmkip.ru, тел. (+7 812) 922-14-71

Другие публикации по теме:

В Правительстве проанализируют региональный опыт подключения бизнеса к инженерным сетям

Новая процедура заключения договора о техприсоединении

Заявку на подключение к сетям газораспределения можно будет подать через портал госуслуг

Какие изменения ожидают строительную отрасль с сентября

Минстрой разработал требования к комплексным схемам инженерного обеспечения

Технологическое присоединение: проблемы и пути их решения

Подключать многоквартирные дома к электросетям станет дешевле