Сергей Лукин: Из тарифов на технологическое присоединение к инженерным сетям необходимо исключить налог на прибыль и НДС

На вчерашнем заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации, о котором сообщал портал ЕРЗ, сенатор от Воронежской области принял участие в обсуждении проблемы обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков для жилищного строительства.

Одним из основных факторов, сдерживающих развитие жилищного строительства в регионах, сегодня является отсутствие площадок под строительство, оснащенных объектами инженерной инфраструктуры, отметил заслуженный строитель России Сергей Лукин (на фото).

Суммы, предусмотренные на ее развитие национальным проектом «Жилье и городская среда» и заложенные в федеральный бюджет, явно недостаточны. При этом у большинства регионов нет возможности строить инфраструктурные объекты за счет собственных средств или муниципальных бюджетов, а покупательная способность населения не позволяет закладывать затраты на инфраструктуру в стоимость квадратного метра.

«Эффективное решение данной проблемы невозможно без объединения усилий государства, строительной отрасли, банковской системы и естественных монополий», — подчеркнул Сергей Лукин.

Фото: www.pearls.zhk.org.ua

Парламентарий отметил, что для наращивания объемов жилищного строительства нужно, чтобы инфраструктура естественных монополий развивалась опережающими темпами.

«Синхронизация инвестиционных программ естественных монополий с государственными планами стратегического развития — важное условие эффективного развития жилищного строительства в регионах, — отметил он. — Однако на практике мы часто наблюдаем их несогласованность, что приводит не только к срыву запланированных сроков ввода жилья, но и к увеличению стоимости строительства, а как следствие — к росту цены на квартиры. Между тем улучшение жилищных условий населения — вопрос огромной социальной значимости», — напомнил Сергей Лукин.

Фото: www.i.ytimg.com

В своем выступлении сенатор от Воронежской области обозначил ряд проблемных вопросов, касающихся развития инженерной инфраструктуры, характерных для всех российских регионов. В их числе непрозрачность формирования инвестиционных программ естественных монополий, фактическое отсутствие возможности влиять на принимаемые ими решения на региональном уровне, существенный рост стандартизированных тарифов на технологическое присоединение.

«Ресурсоснабжающие организации зачастую закладывают избыточные технические решения, не всегда соответствующие бюджету того или иного проекта застройки, — сказал Сергей Лукин. — Необходимо более жесткое регулирование тарифов присоединения и снижение налоговой нагрузки в части исключения из тарифов на технологическое присоединение налога на прибыль и НДС», — резюмировал он.

Фото: www.mkset.ru

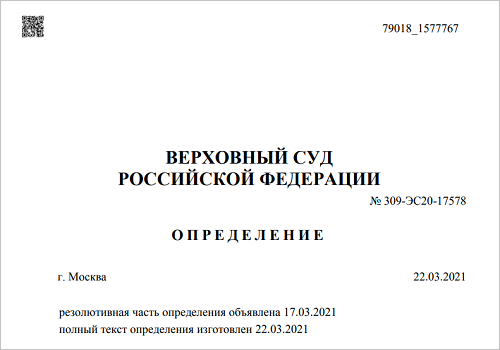

Парламентарий отметил отсутствие в действующем законодательстве экономического механизма стимулирования потребителей к отказу от резервов электромощностей, неиспользуемых в течение длительного времени. В результате чего сетевые организации вынуждены повышать объемы инвестиций в строительство новых центров питания при фактических существующих резервах трансформаторных мощностей, которые составляют до 40%.

Особое внимание Сергей Лукин уделил необходимости регламентировать передачу построенных сетей ресурсоснабжающим организациям для обеспечения надлежащей эксплуатации.

Фото: www. mirbelogorya.ru

«Практика показывает, что ресурсоснабжающие организации не заинтересованы в принятии сетей, созданных застройщиком на собственные средства в рамках выданных технических условий: это не увеличивает их доходную составляющую, требуя при этом затрат на содержание и сокращая размеры прибыли, — подчеркнул сенатор, добавив: — Поскольку объекты коммунальной инфраструктуры относятся к категории опасных и их правильная эксплуатация является жизненно важной, данный вопрос должен решаться не только с точки зрения экономической целесообразности, но, прежде всего, исходя из задач безопасности населения», — заключил он.

Фото: www.gov.ru

Другие публикации по теме:

Александр Плутник: Господдержка на возведение сетей — стимул для распространения КОТ и РЗТ

Нацпроект «Жилье и городская среда» обсудили на Госсовете в новом формате

Процедура присоединения объектов капстроительства к сетям упростится: комментарий эксперта