Использование показателей «количество домашних хозяйств» и «количество жилых единиц» для оценки жилищных условий и интенсивности использования жилищного фонда

Известно, что позитивные изменения в прогнозировании и планировании развития жилищного фонда, действенность государственной поддержки его воспроизводства, обеспечение доступности жилья, во многом определяются наличием актуальной и достоверной информации как о жилищных условиях домашних хозяйств, так и условиях заселения квартир и индивидуальных жилых домов, то есть плотности заселения жилых единиц, характеризующей интенсивность их использования. Такую информацию позволяет получить оценка условий заселения домохозяйств и жилых единиц по их типам, в зависимости соответственно от размера (числа членов в домохозяйстве) и вместимости (количества жилых комнат в жилой единице). Дифференциальная оценка условий заселения домохозяйств и жилых единиц по их типам и интегральная оценка условий заселения всей совокупности домохозяйств и жилых единиц в том или ином поселении, территориальном образовании и регионе могут стать важнейшими инструментами решения жилищной проблемы [1,2,3].

В настоящее время управление развитием жилищного фонда, в том числе и планирование строительства жилья, осуществляется в условиях отсутствия достаточной информации о жилищной обеспеченности населения и интенсивности использования существующего жилищного фонда. Это приводит к росту социальных обязательств государства в жилищной сфере, порождает необоснованные ожидания населения возможности улучшения жилищных условий с государственной поддержкой и за счет бюджета, не обеспечивает эффективного использования средств, направляемых в жилищную сферу [4].

В статье приведены результаты оценки, на основе данных переписей населения [5,6], условий заселения домохозяйств и жилых единиц по их типам в зависимости от размера и вместимости, которая выполнена с использованием специально разработанных для этих целей методологии, алгоритмов и матричного аппарата [1]. Показана актуальность и значимость результатов дифференциально-интегральной оценки условий заселения домохозяйств и жилых единиц, как индикаторов жилищной проблемы. Эти индикаторы позволяют определять: уровень обеспеченности жильём домохозяйств разного размера и плотность заселения жилых единиц разной вместимости; потребность в жилье для достижения требуемого уровня обеспеченности по типам домохозяйств; соответствие структуры жилых единиц по вместимости структуре домохозяйств по размеру. С их помощью может определяться структура однородных условий заселения домохозяйств, описываемых стандартными формулами заселения [7], а также влияние отдельных факторов на динамику условий заселения домохозяйств и жилых единиц.

Оценка условий заселения в городских и сельских населенных пунктах Российской Федерации домохозяйств и отдельных квартир по их типам в зависимости от размера и вместимости выполнена с использованием данных переписей населения в 2002 и 2010 годы [8]. Доля этих домохозяйств, в общем их количестве, в 2002 г. составляла 71,25%, в 2010г. – 70,22 [5,6]%. При подготовке исходных данных для оценки количество домохозяйств, состоящих из 4-х и более человек, определено как сумма количество домохозяйств, состоящих из 4-х человек и из 5-ти и более человек. Количество жилых комнат в квартирах, состоящих из 4-х и более комнат, принято на основании экспертных данных.

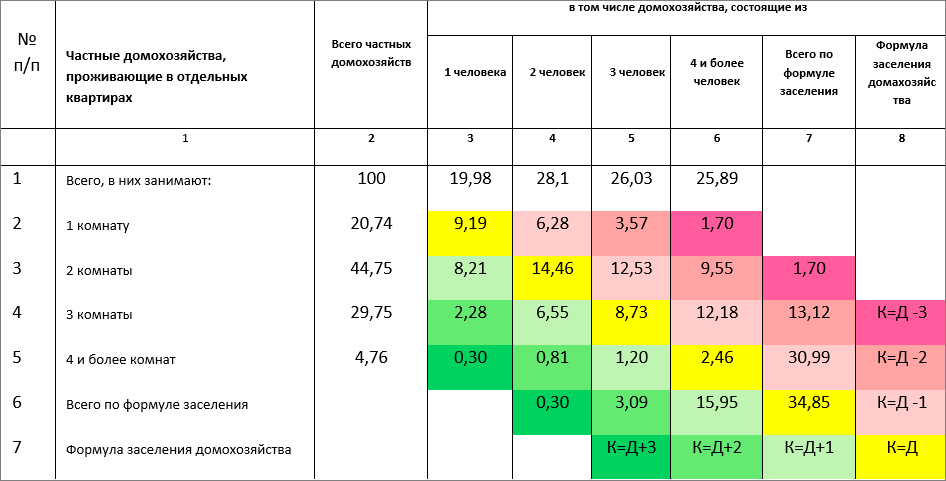

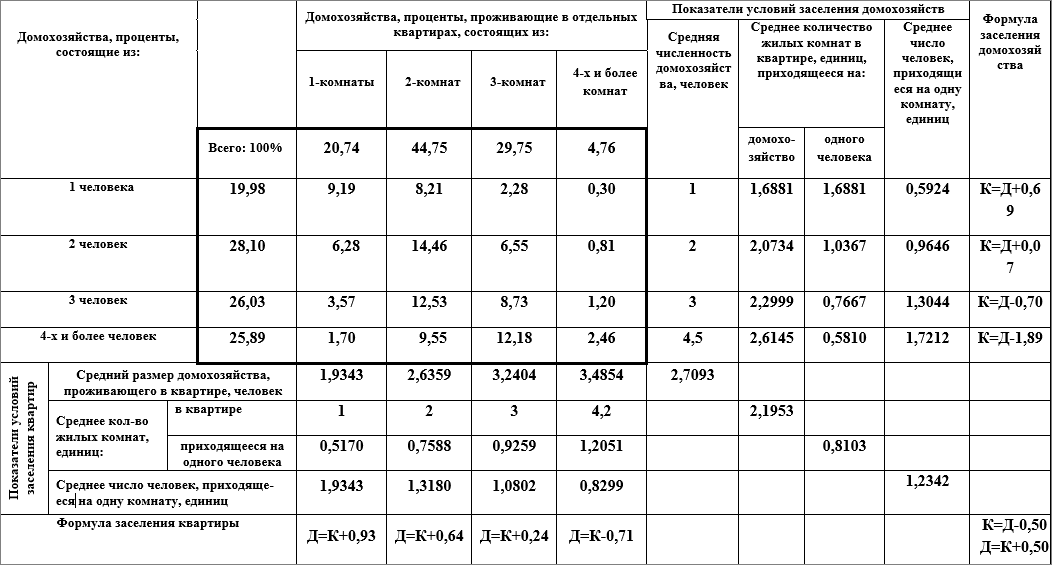

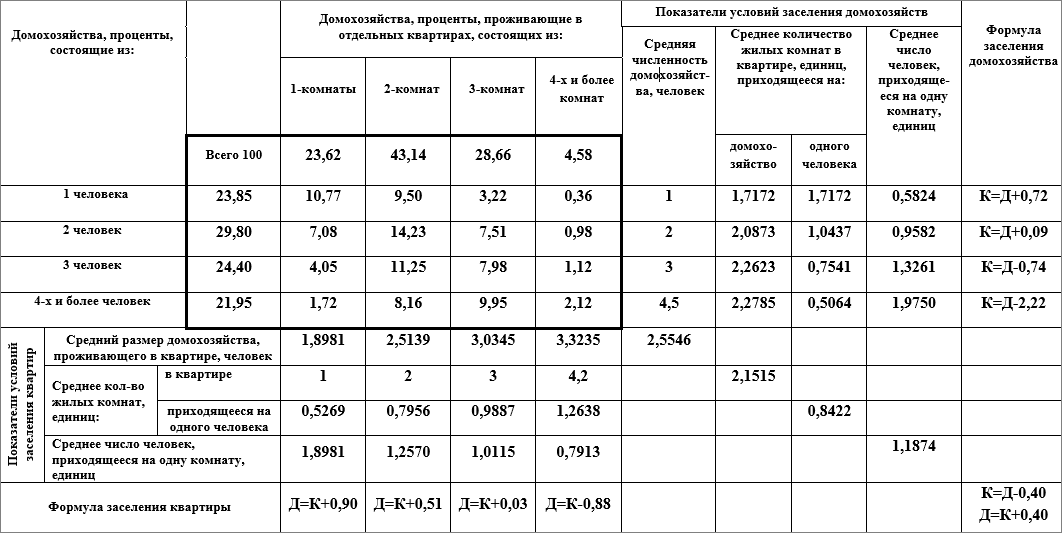

Матрицы распределения домохозяйств и квартир, подготовленные с использованием данных переписей населения, приведены в табл.1 и 2. В них информация об условиях заселения позиционируется в двухмерном измерении.

Таблица 1

Матрица распределения домохозяйств (Российская Федерация, городские и сельские населенные пункты, 2010 год), проценты

Таблица 2

Матрица распределения домохозяйств (Российская Федерация, городские и сельские населенные пункты, 2002 год), проценты

К — число человек, входящих в состав домохозяйства, единиц (размер домохозяйства); Д — количество жилых комнат в жилой единице, единиц (вместимость жилой единицы).

На основании показателей распределения рассчитана структура домохозяйств по размеру (строка 1) и структура квартир по вместимости (столбец 2) и уровень их соответствия (табл.1 и 2). Результаты этих расчётов в графическом виде приведены на рис.1 и 2. Для однородных групп домохозяйств, по условиям заселения, определяемые формулами заселения стандартного вида в пределах от К=Д-3 до К=Д+3, (строка 7 и столбец 8, табл. 1 и 2) рассчитаны удельные веса каждой группы, в общем количестве домохозяйств (строка 6 и столбец 7, табл. 1 и 2).

Показатели условий заселения домохозяйств по типам в зависимости от их размера и формулы их заселения и показатели условий заселения жилых единиц по типам в зависимости от их вместимости и формулы их заселения приведены в табл. 3 (2002г.) и табл. 4. (2010г.). В этих таблицах приведены также средние значения показателей условий заселения для всей совокупности типов домохозяйств и жилых единиц. Средние значения показателей рассчитанные, исходя из условий заселения домашних хозяйств, равны средним значениям соответствующих показателей, рассчитанных исходя из условий заселения жилых единиц.

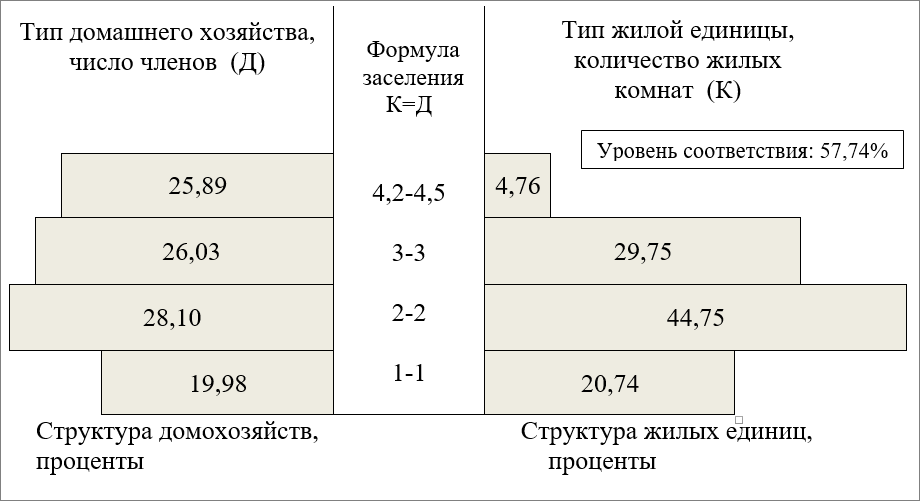

В Российской Федерации в период между переписями (2002—2010 годы) в городских и сельских населенных пунктах в отношении домохозяйств, проживающих в отдельных квартирах, уровень соответствия структуры жилых единиц по вместимости, структуре домохозяйств по размеру, далее уровень соответствия, увеличился с 57,74 до 64.80 процентов, то есть на 7,06% (рис.1 и 2). Этот уровень определён при условии заселении домохозяйств и жилых единиц описываемой формулой заселения (К=Д), предусматривающей, что на одного члена домохозяйства приходится одна жилая комната [7]. На величину уровней соответствия значительное влияние оказало то, что количество домохозяйств, состоящих из четырёх и более человек в 2002 г. было в 5,4 раза, а в 2010г. в 4,8 раза больше, чем количество жилых единиц вместимостью четыре и более комнаты. Соответственно количество домохозяйств, состоящих из двух человек в 2002г. было в 1,6 раза, а в 2010г. почти в 1,4 раза меньше, чем количество двухкомнатных квартир.

Рис.1. Пирамида соответствия структуры жилых единиц структуре домохозяйств при стандарте заселения К=Д (2002 г.)

Рис.2. Пирамида соответствия структуры жилых единиц структуре домохозяйств при стандарте заселения К=Д (2010 г.)

В анализируемый период уровень соответствия структуры жилых единиц структуре домохозяйств, в отношении домохозяйств, состоящих из одного, двух, четырёх и более человек, повысился на 7,6%. В отношении домохозяйств из трёх человек – снизился на 0,54%. Отмеченная динамика связана с увеличение количества домохозяйств, проживающих в отдельных квартирах, с 34,46 до 37,05 млн. единиц (на 7,52%), а также изменением их структуры по размеру. Так, количество домохозяйств, состоящих из четырёх и более человек, уменьшилось с 8,92 до 8,13 млн. единиц, а их доля в общем количестве сократилась на 3,95%, а домохозяйств, состоящих из одного человека, увеличилось с 6,89 до 8,84 млн. единиц, а их доля в общем количестве возросла на 3,87%.

Распределения домохозяйств в зависимости от условий заселения, описываемых стандартными формулами заселения, приведены в табл. 1 и 2 (строка 6 и столбец 7). В целом изменения условий заселения домохозяйств в анализируемый период характеризуются следующими тенденциями. Прежде всего следует отметить, что произошло сокращение доли домохозяйств, имеющих условия заселения К<Д с 45,81 до 42,21 процентов (на 3,60%) и увеличение доли домохозяйств, имеющих условия заселения К=Д и К>Д, соответственно с 34,85 до 35,10 процентов (на 0,25%)и с 19,34 до 22,69 процентов (на 3,35%). Однако рост абсолютного количества домохозяйств, имеющих условия заселения К>Д, превысил снижение абсолютного количества домохозяйств, имеющих условия заселения К<Д, на 1,59 млн. единиц. Необходимо также отметить, что количество домохозяйств, имеющих наихудшие условия заселения (К<Д-2) не уменьшилось, а наилучшие (К> Д+2) – увеличилось.

Таблица 3

Таблица 4

Условия заселения домохозяйств по типам, в зависимости от их размера, характеризуются следующей трендом: чем меньше домохозяйство по размеру, тем больше потребление жилища, приходящегося на одного члена домохозяйства (человека) и наоборот: чем больше домохозяйство по размеру, тем меньше потребление жилища, приходящегося на человека. То есть удельное потребление жилища (в расчёте на одного члена домохозяйства) находится в обратно пропорциональной зависимости по отношению к размеру домохозяйства. У домохозяйств, проживающих в отдельных квартирах в городских и сельских населенных пунктах, значение показателя среднее количество жилых комнат в жилой единице, приходящееся на одного человека, в 2002 г. составило: 1,69; 1,03; 0,77; 0,58 комнаты, соответственно у домохозяйств, состоящих из одного, двух, трёх, четырёх и более человек. В 2010 г. потребление жилища в расчёте на одного человека у соответствующих домохозяйств было следующим: 1,72; 1,04; 0,75; и 0,51 комнаты. В период между переписям потребление жилища увеличилось у домохозяйств, состоящих из одного человека на 1,8%, из двух человек менее чем на 1% и уменьшилось у домохозяйств, состоящих из трёх человек на 2,6%, четырёх и более человек на 12,1%. То есть, в этот период жилищные условия населения, исходя из удельного потребления жилища, улучшились у малочисленных домохозяйств (из одного и двух человек) и ухудшились у домохозяйств, состоящих из трёх и из четырёх и более человек. Следует также отметить, что среднее количество жилых комнат в жилой единице, приходящееся на одного человека, у домохозяйств, состоящих из четырёх и более человек в 2002г. было в 2,9 раза меньше, чем у домохозяйств, состоящих из одного человека. Значение этого показателя в 2010г. возросло на 17% и уже было меньше в 3,4 раза.

Условия заселения жилых единиц по типам, в зависимости от их вместимости, характеризуются следующим трендом: чем меньше жилая единица, исходя из числа входящих в неё жилых комнат, тем меньше среднее количество жилых комнат в ней, которое приходится в расчёте одного проживающего. Значения этого показателя в 2002 г. составили: 0,52; 0,76; 0,93; 1,21 комнаты, соответственно в жилых единицах, состоящих из одной, двух, трёх, четырёх и более комнат, а в 2010 г. соответственно-- 0,53; 0,80; 0,99; 1,26 комнаты. Плотность заселения жилых единиц по типам, в зависимости от их вместимости, тем выше, тем меньше жилая единица и на оборот тем ниже, чем больше жилая единица. Значения этого показателя в 2002г. для жилых единиц, состоящих из одной, двух, трёх, четырёх и более комнат были соответственно равны: 1,93; 1,32; 1,08; 0,83 проживающих на одну комнату. В 2010г плотность заселения жилых единиц соответственно была равна: 1,90; 1,25; 1,01; 0,79 проживающих на одну комнату. В жилых единицах, состоящих из четырёх и более жилых комнат она в 2,3 (2002 г.) и в 2,4 (2010 г.) раза меньше, чем в жилых единицах, состоящих из одной комнаты. В анализируемый период в жилых помещениях всех типов имело место снижение плотности их заселения 1,9% до 6,4%. Условия заселения, описываемые формулой К=Д и выше имеют домохозяйства, состоящие из одного и двух человек. Жилые единицы, заселённые по формуле Д=К и ниже, – это квартиры состоящие из трёх, четырёх и более жилых комнат.

Использование разработанной методологии, системы показателей, алгоритмов их расчёта и матричного аппарата (далее инструменты) [1] показало возможность оценки на основе статистических данных условий заселения домохозяйств по их типам в зависимости от размера и жилых единиц по их типам в зависимости от вместимости. Эти инструменты позволяют оценивать изменения в обеспеченности жильем отдельных типов домохозяйств и в интенсивности использования жилищного фонда по типам жилых единиц. Дифференциально-интегральная оценка условий заселения домашних хозяйств и жилых единиц, то есть субъектов и объектов жилищных отношений, обеспечивает получение целостного представления о жилищных условиях населения, динамики их изменения по периодам и влияния на них основных факторов, к которым, прежде всего, относятся: изменение численности населения, количества домохозяйств и их структуры; движение жилищного фонда и изменение его структуры, в том числе и за счёт ввода в действие новых жилых домов; жилищная фильтрация [9,10,11,12].

Матричная модель распределения субъектов и объектов жилищных отношений позволяет, как отслеживать условия заселения домохозяйств и жилых единиц, так и изучать взаимовлияние заселения домохозяйств и жилых единиц в зависимости от их размеров и вместимости. Посредством её можно оценивать не только количество домохозяйств и численность граждан, у которых эти условия выше, ниже и в соответствии с нормативным уровнем, но и остроту потребности в дополнительном количестве жилья для отдельных типов домохозяйств. В результате появляется возможность оценки жилищной проблемы с учётом условий заселения домохозяйств и жилых единиц, а также посредством изменения этих условий, определять результативность тех или иных действий, направленных на её решение, разрабатывать нормативы [2].

Представляется целесообразным с использованием разработанных инструментов организовать мониторинг условий заселения домохозяйств и жилых единиц и на его основе отслеживать динамику улучшения жилищных условий домохозяйств и населения, и интенсивность использования жилых единиц и жилищного фонда в населенных пунктах, административно-территориальных образованиях, регионах и в стране в целом. Это обеспечит повышение уровня государственного управления развитием жилищного фонда и рациональным его использованием. Приведёт к развитию рынка недвижимости и росту эффективности использования бюджетных средств, направляемых в жилищную сферу.

Александр СИДОРЕНКО, заместитель генерального директора ООО «Институт развития строительной отрасли»

Литература

- Догодайло В., Сидоренко А. Интегрированная оценка условий заселения домашних хозяйств и жилых помещений // Экономическая политика. 2013. №6.

- Сидоренко А. Д. Жилищное строительство в Республике Беларусь в 1996-2000 годы (Социально-экономические результаты и тенденции) – Минск: Ин-т социал-полит. исследований, 2001. – 144 с.

- Ежегодный бюллетень жилищной и строительной статистики для Европы и Северной Америки: 1980,1990,1991,1993. Том ХХХVII 1993. – Нью-Йорк; Женева: ООН, 1995. – 209 с.

- Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года. Книга 2. Глава 14. Государственная жилищная политика; под научн. ред. В.А. Мау, Я.И. Кузьминкова. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. – 408 с.

- Итоги переписи населения 2002 года. Том 14. Жилищные условия домашних хозяйств. Федеральная служба государственной статистики. М.: 2004.

- Итоги переписи населения 2010 года. Том 9. Жилищные условия домашних хозяйств. Федеральная служба государственной статистики. М.: 2012.

- Сводом правил «Градостроительство, планировка и застройка территорий городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2011), введён в действие 20.05.2011 г.

- А. Сидоренко, В. Догодайло. Оценка условий заселения домашних хозяйств и квартир в Российской федерации по данным переписей населения 2002 и 2010 годов. Урбанистика и рынок недвижимости. 2014. №1.

- Устойчивое развитие современных крупных городов: теория, опыт, проблемы. Материалы международной научно-практической конференции. Минск, Минский НИИ социально-экономических и политических проблем, 2002. – 372 с.

- Жилищная экономика. Пер. с англ.– М.; Дело,1996.– 224 с.

- Кияненко К.В. Введение в проблематику современного рыночного жилища: Учебное пособие для архитектурных и строительных специальностей вузов. Вологда: ВоГТУ. 72 с.

- Сидоренко А. Жилищная фильтрация и движение жилищного фонда // Архитектура и строительство. 2005. №2.