Строительство «уходит в цифру»: прогнозы и реальность

Ежегодно принимаются все новые и новые поправки в законодательство в сфере строительства и эксплуатации жилых многоквартирных домов. Часть процессов оформления сопутствующей документации переведена в электронный вид. Попробуем разобраться, упростились ли соответствующие процедуры в действительности?

В современном мире средства автоматизации применяются во всех сферах деятельности, включая строительство. Коснемся вопросов оформления документации и прав на объекты, подпадающие под действие Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» (далее — 214-ФЗ), к которым относятся:

1. многоквартирные дома;

2. таунхаусы, состоящие минимум из трех блоков.

Для получения разрешения на строительство многоквартирного дома (МКД) застройщику необходимо предоставить в государственный орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, правоустанавливающие документы на земельный участок (ЗУ) под будущим МКД. Таких участков может быть несколько, и на каждый из них готовится схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. Данный документ может быть подготовлен кадастровым инженером или органом государственной власти или местного самоуправления.

При этом в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории…» схема расположения должна быть подготовлена в форме электронного документа в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем.

Фото: www.kadastr.ru

Для подготовки схемы, как правило, используется специализированное программное обеспечение, например «ТехноКад-Экспресс» или «ТехноКад-Муниципалитет». Документ утверждается органом исполнительной власти, ответственным за регулирование оборота земельных участков, и подписывается усиленной квалифицированной подписью (УКЭП) уполномоченного лица.

Надо отметить, что в настоящее время существенным пробелом в законодательстве является невозможность отправки утвержденной схемы расположения в государственный орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, в электронном виде с использованием web-сервисов или сервисов межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

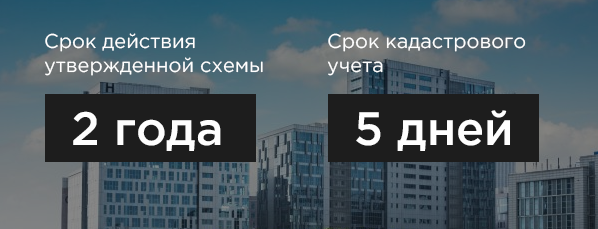

Срок действия утвержденной схемы составляет два года, и именно за такой срок необходимо провести межевание земельного участка и поставить его на учет. Межевой план для этих целей готовится кадастровым инженером только в электронном виде. При этом он может быть подан в органы Росреестра, осуществляющие кадастровый учет, с использованием web-сервисов или Личного кабинета Росреестра. В таком случае срок кадастрового учета составляет до 5 рабочих дней. При этом если ранее полномочия по отправке были у кадастрового инженера, то теперь это должен делать сам заказчик (правообладатель).

Многие застройщики создают штат кадастровых инженеров, выполняющих эти работы. Но если такой возможности нет, и работы отдаются подрядным организациям, то крайне желательно иметь надежный программный продукт, который позволит проверить документы и электронные подписи перед отправкой, подскажет, где и что нужно исправить, а также поможет контролировать ход проверки заявки в Росреестре.

Еще одним документом, необходимым для получения разрешения на строительство, является градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) под многоквартирным домом. Заявление на его изготовление может быть подано, в том числе в электронной форме, подписанного УКЭП заявителя, но наиболее распространен способ подачи через МФЦ.

В соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 25.04.2017 №741/пр ГПЗУ изготавливается как на бумажном, так и на электронном носителе. При этом формат данного документа не вызывает сложности его полного перевода в электронный вид по аналогии со схемой расположения земельного участка и проектом межевания, что значительно упростит процесс подготовки плана.

Другие документы (пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, положительное заключение экспертизы проектной документации) пока также не переведены в электронный формат, что дает простор для законотворческой деятельности законодателю и регулятору.

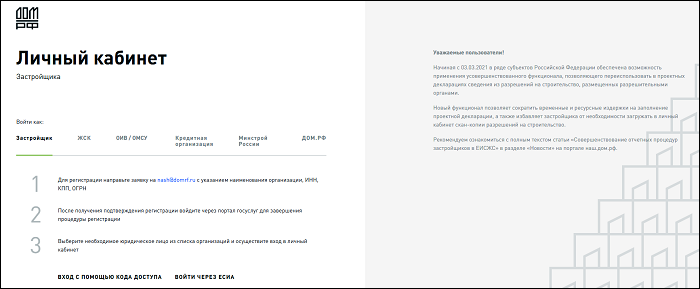

После получения разрешения на строительство процесс становится уже более «цифровым». Застройщик регистрируется в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), где подает все необходимые документы в форматах PDF и Excel:

- • проектную декларацию;

- • разрешения на ввод в эксплуатацию на построенные за последние 3 года объекты (прикладывается в первый раз);

- • заключение проектной экспертизы;

- • разрешение на строительство;

- • правоустанавливающие документы на земельный (-ые) участок (-и);

- • градостроительный план и схему планировочной организации земельного (-ых) участка (-ов).

Минстрой России в течение 30 дней проверяет условия привлечения средств (речь о проектном финансировании с договорами эскроу), прозрачность финансовой деятельности застройщика (бухгалтерскую отчетность за прошедший период) и иные параметры финансовой устойчивости, а также руководство застройщика на благонадежность.

Заключение о соответствии застройщика нормативным требованиям также подготавливается в электронном виде и заверяется УКЭП ответственного лица, а после публикуется в ЕИСЖС.

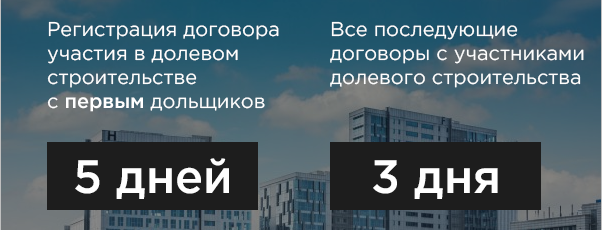

Проверка контролирующим органом и последующая регистрация договора участия в долевом строительстве (ДДУ) с первым дольщиком осуществляется в электронном виде, и здесь проблемой может стать лишь расширенный состав документов при подаче договора в Росреестр.

При поступлении ДДУ Росреестр обязан зарегистрировать его в течение пяти рабочих дней при отсутствии веских основания для отказа или приостановки, что станет возможным благодаря вступившим в силу поправкам в 218-ФЗ от 30.04.2021 «О Государственной регистрации недвижимости». Все последующие договоры с участниками долевого строительства с момента вступления в силу поправок будут регистрировать еще быстрее: три рабочих дня вместо ранее установленных семи.

Хотелось бы отметить, что процесс регистрации ДДУ и других соглашений в Росреестре полностью автоматизирован и позволяет подать документы прямо из офиса застройщика без посещения МФЦ. Пока слабо работает механизм электронной регистрации права дольщика на объект после сдачи дома в эксплуатацию, хотя поправки в 214-ФЗ позволили застройщику самостоятельно регистрировать право собственности дольщика по двухстороннему или одностороннему акту (в случае «пропажи» последнего).

В целом полный переход на электронный документооборот застройщика и всех заинтересованных лиц, безусловно, состоится, но не в ближайшем будущем. Для скорейшей «цифровизации» всех процессов, требуется участие не только органов государственной власти и представителей застройщиков, но также экспертиза ИТ-компаний, разрабатывающих и внедряющих инфраструктуру электронного взаимодействия.

Специалисты компании «ТехноКад», зарекомендовавшей себя в качестве одного из лидеров среди разработчиков программ и сервисов для взаимодействия с Росреестром, убеждены в том, что создание современных и удобных инструментов, одинаково полезных как для коммерческих клиентов и граждан, так и для органов государственной власти, возможно только при наличии совместной заинтересованности, продуманной законодательной базы и открытых стандартов взаимодействия.

Свои предложения по улучшению и созданию сервисов мы представляем в рамках работы Агентства стратегических инициатив, Совета муниципальных образований и рабочей группы при Управлении Росреестра.

Будем рады также получить их от всех желающих по адресу электронной почты experts@technokad.ru.

Другие публикации по теме:

Росреестр обеспечил возможность электронного взаимодействия с застройщиками из всех регионов России

Росреестр утвердил новые требования к электронной форме ДДУ

Россия-24 о подключении застройщиков к веб-сервисам Росреестра: интервью с ГК Стрижи